您好,欢迎访问贵州省科学技术厅网站

7月1日,新修订的《贵州省科学技术进步条例》(以下简称《条例》)正式施行。这部贵州科技创新领域基础性、综合性的地方性法规,历经多轮调研论证与审议,聚焦科研领域痛点堵点,从健全研究与成果转化机制、强化企业创新主体地位、激发科技人员活力等方面精准发力,贵州日报天眼新闻记者采访相关人员解读《条例》内容,看《条例》如何为贵州建设特色科技强省提供制度保障。

成果转化方面

技术经理人说:

过去,没有收益、没有职称评聘、不能跟投持股、不敢兼职兼薪

现在,现金奖励、现金跟投、合理兼职兼薪、开展技术转移人才职称评定

“过去,技术经理人在职务科技成果转化中缺乏收益分配、职称评聘、尽职免责等政策保障机制,不能跟投持股、不敢兼职兼薪、缺乏主动作为动力,导致校院二级技术经理人队伍建设受阻,制约了科技成果转化效率。”贵州医科大学成果转化服务人员何明辉坦言。

新修订的《条例》强化激励保障,鼓励管好、用好、培养好技术经理人,通过现金奖励、现金跟投、技术经理人受单位委派到合作成立的企业兼任高管合理兼职兼薪、建立技术转移人才单列考核和评价机制等方式,加强技术转移人才队伍建设,为技术转移供需各方提供服务。

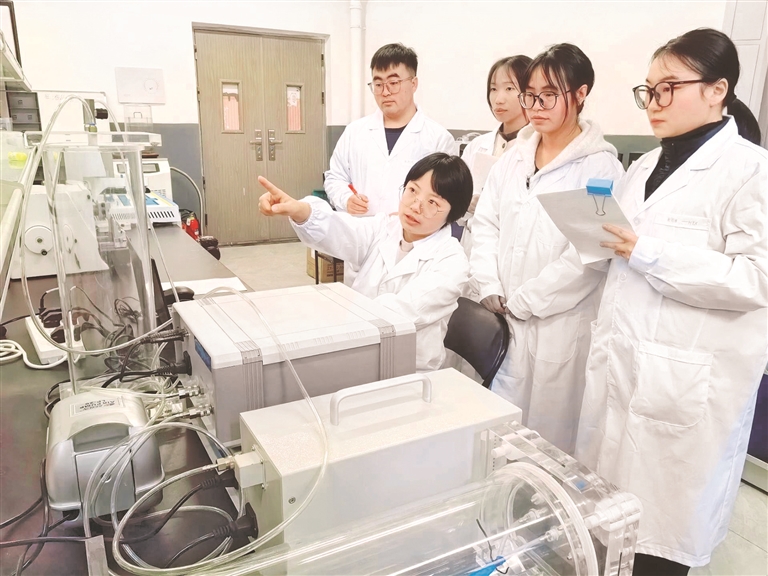

据介绍,贵州医科大学探索激励创新政策落地试点示范高校建设,初步建立了校院二级技术经理人队伍,已有26人通过相应培训学习持证。学校以化学原料药与创新药、中药民族药、组织工程干细胞生物医药、医疗器械研发为重点,成功转化了一批重要科技成果,多个项目转化金额超千万元。

作为西南地区业务门类最全、人员规模靠前的省级疾控中心,省疾病预防控制中心3年来完成技术合同登记24个,其中19个项目已实现科技成果转化。

“新修订的《条例》明确,政府设立的医疗卫生机构在科研管理与成果转化方面,可参照高校和科研院所执行。”省疾病预防控制中心副主任李世军十分关注此项改变。

《条例》明确了受企业、社会组织委托等市场化方式取得的技术开发、技术咨询、技术服务等科研项目可以提取和发放绩效奖励。技术开发、技术咨询、技术服务等活动的奖酬金提取,按照科技成果转化有关规定执行。这为公立医疗卫生机构从事科技攻关亮了“绿灯”,政府设立的医疗卫生机构开展科研管理、成果转化有法可依、有章可循了。

《条例》的突破性条款中,提出科技成果转化收益的单位留存部分,可以对在科技成果转化服务中做出重要贡献的人员给予奖励。此举旨在充分调动从事或参与技术转移转化人员积极性,形成全员参与科技成果转移转化的良好氛围。

创新主体方面

企业说:

过去,对研发周期长的项目,数据采购、标注无法计入研发投入,研发资金压力大

现在,数据资产纳入研发经费核算,企业采购用于研发的数据费用可视为研发投入,享受税收优惠

企业是科技创新的“主战场”,贵阳朗玛信息技术股份有限公司总裁助理李笑凡对此深有体会。

“研发资金压力突出,尤其在医疗AI领域,研发周期长,数据采购、标注、治理费用占比高,医学+AI复合型人才引留难,柔性引进缺乏制度保障。”李笑凡感慨道。

《条例》针对这些痛点,提出系统性解决方案:明确企业创新主体地位,通过立法确立企业在技术创新中的主导作用,为政策资源倾斜提供法律依据;将数据资产纳入研发经费核算,企业采购用于研发的数据费用可视为研发投入,享受税收优惠;创新科技成果转化激励机制,允许职务科技成果所有权赋予科研团队,并通过“先使用后付费”等模式促进技术扩散。

这些举措与朗玛公司“技术驱动医疗健康服务”战略高度契合。李笑凡表示,突破性条款有效降低了公司的创新成本,数据资产合规利用为技术迭代提供了坚实支撑。

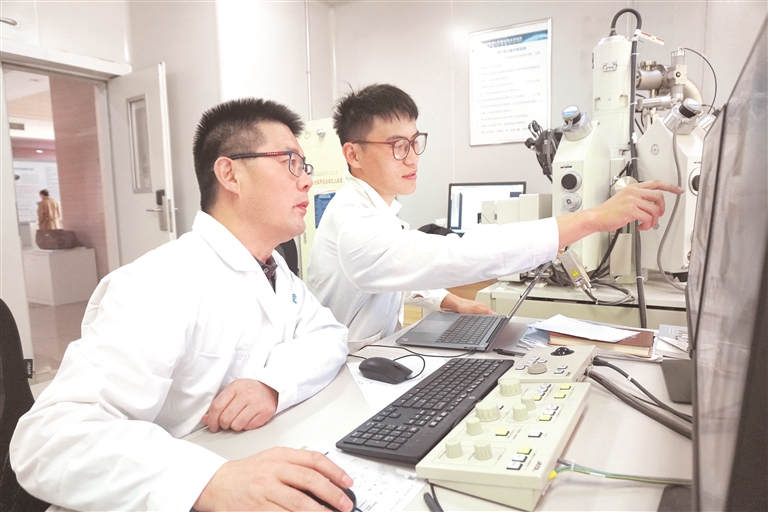

公司自主研发的“39AI医生”已通过国家大模型备案,成为国内首个通过合规备案的医学大模型。目前,“39AI医生”已在多家三甲医院接入使用,覆盖贵阳市186家基层医疗卫生机构,为1650位医生开通账号,累计提供42万次问诊服务。

梯度培育机制为企业创新“蓄力”。贵州建立“微成长、小升规、高变强”培育链条,集成技术、人才、金融等要素形成“政策包”,重点培育科技型中小企业成长、做强高新技术企业、遴选科技领军企业,让企业在贵州科技创新的大舞台上真正“唱主角”“挑大梁”,为全省新质生产力培育和实现经济社会高质量发展注入强劲动能。

科技人才方面

科研机构说:

过去,政策边界不清晰,如何客观评价科技人员贡献、激发科技创新活力、横向项目能不能发放绩效等问题,没有得到明确

现在,围绕建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人员评价体系,让科研人员“轻装上阵、敢闯敢试”

如何加速推动科技成果转化?如何客观评价科技人员贡献?如何激发科技创新活力?横向项目究竟能否发放绩效?这些问题,之前长期缺乏明确答案。贵州科学院科研管理处副处长龙成昌表示,新修订的《条例》对此作出清晰回应。

《条例》支持职务科技成果管理,支持建设专业化的科技成果转化人才队伍,鼓励和引导职务科技成果“先使用、后付费”,即横向课题可以提取和发放绩效奖励——明确技术开发、技术咨询、技术服务等科研项目。这些新规令人振奋,有利于激发科研人员创新活力。

近年来,贵州科学院聚焦市场需求,在纳米材料、高分子复杂结构增材制造、酱香白酒智能勾调、中低品位磷矿及磷尾矿资源综合利用等方面开展技术攻关,着力破解科技与产业“两张皮”问题。

在《条例》引导下,贵州科学院将建立以成果创新水平、转化应用绩效、对经济社会发展的实际贡献为核心的人才、项目、成果评价机制。通过完善科技成果管理机制、健全科技人员利益保障,贵州科学院鼓励科技人员积极投身科技成果转化、服务生产一线。

《条例》还提出建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人员激励机制,实行分类评价,明确不得仅以论文、称号、学历、奖项、项目作为评聘依据,旨在深化科技体制改革,激发科技人员创新活力。

据了解,贵州通过政策创新、机制改革和资源整合,构建了“引才—育才—用才—留才”全产业链体系,推动科技人才与产业深度融合,持续释放人才活力。