您好,欢迎访问贵州省科学技术厅网站

贵州金瑞新材料有限责任公司生产车间。

逅唐茶叶在湄潭县的自动化茶叶生产车间。

贵州医科大学附属医院专家正在进行心血管病灶检查。

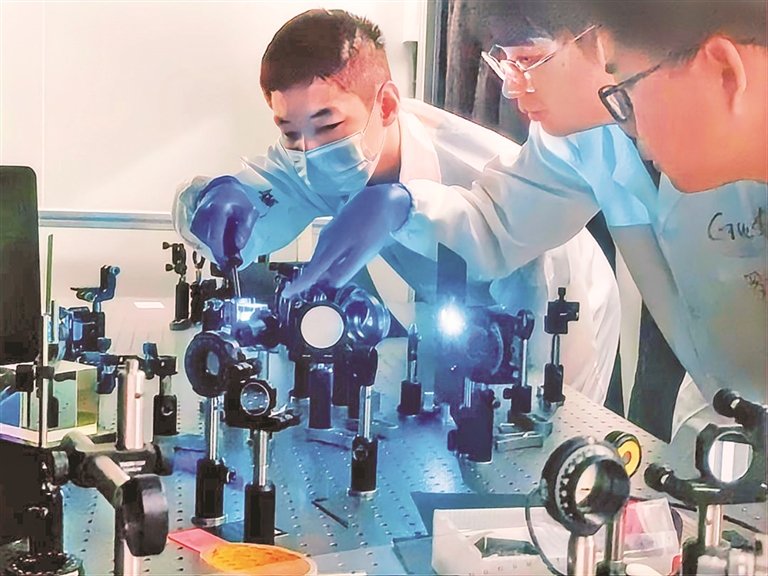

为促成果落地,科研人员正在进行光学研究对比。 (贵州绿色产业技术研究院供图)

金秋的黔贵大地,创新浪潮涌动不息。在铜仁市的大龙经济开发区,贵州金瑞新材料有限公司生产车间内,硅碳负极材料生产线正马力全开,良品率从87%跃升至92.3%;遵义市湄潭县的逅唐茶叶加工园内,抹茶超微粉碎设备投产后产能预计可提升40%……这些鲜活场景,折射出贵州科技政策从文本到现实的精彩蝶变。

政策的落地一直是企业与创新之间的“老大难”。企业“看不懂条款、找不到路径、用不好政策”的痛点,曾让不少好政策沦为一纸空文。贵州通过构建“需求侧精准对接、供给侧高效供给、服务侧全程赋能”的三维支撑体系,逐步打通政策落地“最后一公里”。

破壁 从政策迷宫到导航图谱

政策落地的核心,在于构建清晰可感的制度框架。贵州以刀刃向内的改革魄力,推动科技政策体系脱胎换骨。

制度创新激活源头活水。2025年7月1日,新修订的《贵州省科学技术进步条例》正式施行,并提出了:企业购买用于研发的数据可享受税收优惠政策、科研管理人员对本单位技术作价入股的项目可现金跟投入股、新型研发机构在人才引进和项目申报等方面可选择享受企业身份或事业身份的优惠政策、医疗卫生机构在成果转化收益分配方面与高校科研院所同样享受相关优惠政策等特色及突破性政策条款。

贵州医科大学党委书记汤磊直言:“过去科研人员总担心技术不能作价入股,现在政策明确了,团队创新创业的热情彻底得到释放。”在贵阳市乌当区,贵阳药用植物园依托政策红利,将12项药用植物提取技术作价入股,与深圳某药企共建联合实验室,研发出3款新药,其中一款抗肿瘤药物已进入临床试验阶段。

体系重构织密政策网络。省委、省政府印发的《关于扎实推动科技创新和产业创新深度融合发展的意见》“1+N”系列政策文件,形成了覆盖资金奖补、成果转化等12大类69项的“政策工具箱”。而机制创新则打通“神经末梢”。针对政策落地“中梗阻”,贵州建立“问题收集—答疑解惑—制度优化”闭环机制。线下开通政策咨询专线,线上依托贵州省政务网,在科技政策超市上开设“科创政策·解惑建言直通车”栏目,累计收集并解决149项政策堵点。

“各位企业朋友,今天我们不说大道理,只讲怎么用。”前不久,第五期“政策讲堂”在遵义开讲。贵州省科技厅创新体系与政策法规处处长陈财慧的开场白直奔主题。台下,30余家企事业单位代表端坐一堂,大家目光紧盯着屏幕。

贵州逅唐生态茶业有限公司董事长魏矗巍快速翻动着手中的笔记本,上面密密麻麻记着“研发费用加计扣除”“科技创新券申报”等重点。主讲人指着“研发费用”解释,“如您今年投入800万元用于抹茶工艺改良,其中直接材料费300万元、人工工资200万元、设备折旧费150万元,剩下的150万元属于间接费用,可按比例分摊到研发项目里……”针对过去政策宣传“单向灌输”“一锅端”的弊端,贵州创新提出“精准滴灌+场景化解读”模式,将“政策讲堂”打造成“收集问题—解答问题—示范落实”的闭环平台。

为了收集问题,我省建立了“线上+线下”立体征集网络:线上依托省科技情报所设立政策咨询专线(工作日9:00-17:00受理),在贵州省政务服务网“科技政策超市”开设“科创政策·解惑建言直通车”栏目,依托厅长信箱拓宽线上反馈渠道;线下,通过“政策进园区”“政策进实验室”等调研活动,以及企业家座谈会、科研人员访谈会等,面对面交流收集企业、科研人员的个性化诉求。今年,共收集到政策问题149个,涵盖研发费用归集、成果转化激励、资质认定流程等多个领域,且已全部协调解决。而这些问题均被整理成“高频问题清单”,成为讲堂的必讲内容,确保宣讲有的放矢。

针对征集到的问题,我省建立“5个工作日内答复、复杂问题15个工作日内答复”的响应机制。简单问题由业务处室直接研究答复,复杂问题(如跨部门职责交叉事项)则通过函件商请相关部门联合解答,确保“事事有回应,件件有着落”。截至目前,已解答问题149个,涵盖科技型中小企业认定条件、研发费用加计扣除范围等高频问题。

针对共性问题,贵州举办科技政策讲堂开展集中宣讲,原则上由省科技厅出台或修订的政策文件在印发1个月内完成宣讲。今年已举办10期讲堂,线上线下覆盖3500余人次。例如,针对“担任领导职务科研人员技术入股是否属于经商办企业”的政策疑问,省科技厅在《贵州省促进科技成果转化创新改革措施》中明确“不属于经商办企业”,并通过讲堂向高校、科研院所和企业专题解读。还结合贵州医科大学的试点案例,详细说明技术入股的操作流程和合规要求,打消了科研人员的顾虑。

突围 从单兵作战到协同攻坚

从前因为政策落地梗阻,各科研院所在成果转化过程中总是“单兵作战”。如今,贵州深刻意识到政策落地的关键,在于打破部门壁垒与区域藩篱,形成创新合力。

科研院所改革激发内生动力。围绕服务现代化产业体系建设,全省对科研类非企业单位开展系统摸底,推动科研院所定位与产业需求精准对接。在贵阳市观山湖区,贵阳铝镁设计研究院聚焦铝基新材料研发,与省内电解铝企业签订技术合作协议,助力铝加工产业产值突破。某新能源企业曾投诉技术合同登记流程复杂问题,经省科技厅与相关部门联合调研,将办理时限从15天压缩至3天,企业当月即完成5项技术合同认定,获研发费用加计扣除优惠180万元。

区域联动构建创新矩阵。全省纵深推进“四城联动”战略——贵州科学城聚焦应用研究和成果转化,贵阳大数据科创城发力数字产业,花溪大学城汇聚人才资源,清镇职教城培养技能人才,四城联动构建起创新矩阵。

遵义获批建设省域副中心城市,获专项政策支持;贵阳贵安加速建设全省科创中心,为建设特色创新高地奠定基础;清华大学、北京大学等12所省外高校“组团式”帮扶贵州高校16个学科,科研项目支持力度空前。

央地协同汇聚外部势能。2025年,贵州获中央引导地方科技发展资金1.5亿元,全部投向47个重点项目,平均支持强度达319.55万元。其中,21个项目与广东、上海等地合作实施,推动“科技入黔”走深走实。在黔西南州兴义市,贵州振华义龙新材料有限公司与宁德时代合作建设的锂离子电池正极材料研发中心,获中央资金支持800万元,攻克了高镍三元材料制备技术,产品能量密度达国际先进水平。我省某锂电池材料企业通过与长三角科研团队合作,攻克高能量密度电池关键技术,可提升产品优良率15个百分点。

蝶变 从制度创新到生态赋能

政策落地的成效,在于激活创新生态的“乘数效应”。

贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司总经理冯胜波在参与贵州“科技政策讲堂”宣讲时坦言,作为企业分红激励政策的亲历者,他深切感受到这一机制带来的积极变化。该公司推行的岗位分红制,以净利润增长率、专利及其他知识产权新增数量、核心人员保留率为考核指标,严格按实际完成情况兑现分红。这种中长期激励模式,既提升了核心人才对企业的情感认同与忠诚度,更直接推动了企业科技创新能力的跃升。在岗位分红机制驱动下,2023年该公司产量创下历史新高,实现增收节支1424.08万元,超额完成年度计划的50.27%。

科研成果若无法落地转化,终将是纸上谈兵。贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司的实践并非我省在科研激励政策上的首次探索。遵义市农科院在被列为贵州省试点示范技术股与现金股促进科技成果转化激励机制重大改革试点单位时,就通过这一机制改革尝到了甜头——累计推广遵辣9号、骄阳6号、朝天椒6号等辣椒新品种超80万亩,创造社会效益逾40亿元,带动椒农增收超6亿元。

类似的成功案例在我省并非个例:贵州医科大学自入选贵州省科技厅“创新激励政策落地示范”高校以来,以促进科技成果转化为导向。通过技术转让、作价入股等方式推动职务科技成果转化,让科研人员切实获得收益,有效激活了创新活力。该校的科技成果转化与技术合同交易额从2019年的3700万元攀升至2023年的1.2亿元,连续多年稳居贵州高校第一方阵。其中,该校汤磊教授团队将三项化学创新药发明专利及系列化学原料药生产技术工艺等成果,以知识产权作价3400万元入股贵州中森医药公司,目前项目已在贵阳市化学原料药工业园区落地生根。

科创动力的持续迸发,关键在于激发各类创新主体的内生动力。在贵阳高新区,贵州医科大学附属医院通过职务科技成果赋权改革,将“微创心脏手术机器人”等3项成果作价入股,成功孵化出亿元级产业项目。该院学科带头人感慨,“过去科研人员有顾虑,如今政策明确收益分配比例,团队最高可持股70%,创新劲头空前高涨。”

在六盘水市钟山区,贵州初好农业科技开发有限公司借助“科技特派员”制度,联合省农科院研发出刺梨NFC果汁生产工艺,获得“科技型企业研发费用后补助”300万元支持,产品成功打入盒马鲜生等高端销售渠道,年销售额突破2亿元。

产业升级提挡加速。位于大龙经济开发区的贵州金瑞新材料有限公司,通过政策补贴,二期扩产项目得以顺利推进。该公司负责人算了一笔账:“由于技改贷利率低至3.85%,让今年企业的产值有望再创新高。”

从“政策讲堂”的双向共鸣到“科技政策超市”的智慧服务,从“研发费用加计扣除”的精准滴灌到“科技成果作价入股”的制度突破,贵州正逐步构建起“需求征集—答疑解惑—制度保障”全链条服务体系。正如省科技厅创新体系与政策法规处处长陈财慧所说:“政策落地的关键是让企业从看得见到用得上,最终得实惠。我们将持续迭代‘三驾马车’服务模式,推动更多科技成果在贵州落地生‘金’,为西部欠发达地区探索出一条小切口、大成效的政策落地路径。”

在贵州这片充满希望的土地上,科技创新与制度创新的双轮驱动,正书写着新时代西部大开发的新篇章。当政策真正“沉下去”,创新活力必将“涌上来”——这,正是贵州科技政策落地实践的最生动注脚。

(本版图片除署名外均由贵州省科学技术厅提供)